希釈は何故3%なのか?

花粉症は全くありません(笑)MARTインストラクター、理学療法士の小長谷佳世です!

日に日に暖かくなってきていますね。

花粉症の方には辛い時期のようです…><

そういう時は、症状に合わせ鎮静、鎮痙攣、鬱滞除去、抗炎症、去痰、抗アレルギー、抗ヒスタミンなどの作用のある精油を探してみるのも良いかもしれません^^

(しかしながら精油には、人によってアレルギー反応があるものもあるのでご注意を!)

さて、今回のコラムは前回お伝えしていた

【MARTでは、精油が何故3%希釈なのか?】を探っていきたいと思います!

| 本日の お品書き | 1、 復習!精油とは? 2、 身体から考える! 3、 薬理学の視点から 4、 精油の禁忌を知る! |

1、復習!精油とは?

先月2月24日には、静岡で第5期の初級セミナーが開始されました。

参加された皆さんからは、アロマテラピーは何となく知っていてもメディカルアロマは目からウロコの情報が沢山!などのお声をいただきました^^

では!ここから初級セミナーの復習をしていきましょう!!

【精油とは…】

・精油の成分は有機化合物で天然の化学物質が数十種類も集まってできている

・精油は有効成分を高濃度に含有している

こういった事、聞いたかと思います。

天然の素材であり、その化合物は精密で複雑、人工的に再現することは難しいと言われています。

そして、重要なのは『天然=必ずしも安全ではない』ということです。

高濃度であり、精油1滴が劇薬なのです。

それもあり、MARTやAEAJ、日本のアロマ協会は経口摂取を禁止しています。(日本の法律的にも精油は雑貨です)

他にも、精油を作る際の事も考えてみましょう。

【精油の抽出法】

・水蒸気蒸留法

・圧搾法

・有機溶剤抽出法(アブソリュート)

これらがありましたね!

アブソリュートに関しては、メディカルでは使用しません。

では、水蒸気蒸留法や圧搾法が必ずしも安全か…?

植物を育てる際に農薬を使う場合があります。

これを確かめるために、成分分析表が重要になりますね。

この分析表には『残留農薬』について載っています。

私が使用しているメディカルグレードのものは、残留農薬の検出限界は0.05ppmとされています。

もちろん、メディカルグレードのものは検出されません。

こういった残留農薬が検出されていないことも、メディカルとして使用できるかの判断材料になります。

【そして、文献を探してみると…】

・表皮ブドウ球菌、大腸菌に対するシナモンリーフの殺菌抗菌効果は100%、50%、25%、12.5%に希釈されたも効果が認められ、濃度が高いほど強い殺菌抗菌効果を示した。

研究では寒天培地に大量の細菌を培養していたが実際の表皮上の少量の細菌に対しては5%以下でも効果があるかもしれない

(芋川浩 他(2017)「シナモンリーフ精油の殺菌抗菌効果の解析」福岡県立大学看護学研究紀要14.21-28)

・ 「何のにおいであるかがわかる弱いにおい」より強いと不快側評価が多くなるため、使用する場合の目安の強さはこの程度に留めるとよいと考えられる

(竹村明久(2016)「濃度をパラメータとしたアロマ精油のかおり評価特性(その2)閾値測定と回帰モデルに基づく心理評価傾向の把握」空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集第7巻)

こういった事が書かれているものもありました。

精油の特性を考えると、大前提として精油は希釈することが望ましいことが見えてくるかと思います。

2、身体から考える!

では、次は私たちの身体から、精油を希釈したほうが良い理由を探っていきましょう!

精油はpH4~6の弱酸性と言われています。そして、皮膚表面の皮脂膜は弱酸性です。

実は、弱酸性同士です!

身体(皮膚)の場所によって、浸透率が違うと言われています。

角質層の違いもありますね。

鼻や皮膚から吸収された精油の成分は、最終的に肝臓で代謝されます。

その肝臓は、ひとによって代謝速度が異なります。血中濃度や臓器機能低下などが考えられるからです。

私たちセラピストのクライアントは、何かしら身体に不安がある方が殆どです。しかも常日頃から服薬されている方も多いです。

肝臓…きっとお疲れですよね…><

これから考えると、ひとによって希釈は変える必要がある、という事です。

3、薬理学の視点から

今から話すことは、精油に限られたことではありません。

お薬が何故効果を発揮するのか、という部分でも繋がりがあります。

【拡散理論】

・分子量が小さく脂溶性が高いほど、皮膚吸収が良い

初級セミナーの中でも、ちょこっと触れました。分子量の事です。

精油の分子量は500以下の低分子であり、親油性でしたね。

この拡散理論からすると、精油は非常にあてはまる部分があります。

トリートメントを行った場合、容易に体内に吸収されてしまうということです。

だからこそ気を付けなければならない部分でもあります。

4、精油の禁忌を知る!

初級セミナーから上級セミナーまで、精油の禁忌についても触れていきます。

上記に書いてきたように、精油のこと、身体のこと、薬理学のことなど…(書ききれないことが多いです)

改めて考えていくと、考慮するべきものが分かり、メディカルで使用するからこそ希釈をしていく必要があることも分かります。

精油は必ずしも安全で、副作用がないわけではないのです。

そうしたときに、しっかりと禁忌を押さえておきましょう。

冒頭の花粉の話もそうですが、例えば…花粉症に抗炎症・抗アレルギー作用があるカマズレンを含むカモミールジャーマンが良い!と思われがちですが、…少し考えてみましょう。

カモミールジャーマンはキク科の植物です。

…キク科の花粉症の場合どうなりますか?

アウトですよね。

だから植物のこと、禁忌のこと…しっかり把握しておく必要があります。

希釈の話に戻りますが、日本に複数あるアロマ協会ではそれぞれ希釈のパーセンテージは違います。

どれが良い、悪いという話ではありません。

どこも、研究を重ね、根拠をもっています。

だからMARTでも、何故3%希釈で行うのか…、しっかり根拠をもっていく必要があるのです。

リハビリテーションの現場でメディカルアロマを扱う責任は、こういったところにもあります。

もちろん、必ず3%でなければいけないわけではないです。

上限は3%にしても、それ以下で使用する場合もあります。

精油によっては皮膚刺激の強いものがあり、ひとによって身体に違いがあります。

パッチテストを行うことはもちろん、しっかりそのひと(対象者)を知る必要もでてきます。

そして、何でだろう?と疑問を持ったら、いろいろ調べてみてください。

精油だけの視点ではなく、いろいろな視点から調べてみると、とても面白いです^^

本日も、最後までお読みいただき有難うございました。

MARTインストラクター

理学療法士 小長谷佳世

追伸:

良ければMARTの事務局、aroma@iairjapan.jpにコラム内容の希望をご連絡ください^^

皆さんの知りたいことを、ここで伝えられる範囲でお話ししていこうと思います。

【アロマが気になるけどちょっと知ってみたい!】

という方にはMART初心者用無料メール講座(7日間)がオススメです!

ご登録はお気軽にどうぞ^^!

→ 無料メール講座を受け取る

また、MARTのHPには実際の講座の様子やインストラクターのコラムが見れます!

→ コラムをブログで読む

→ コラムをFacebookで読む

新年のスタートダッシュに、脳から心身に介入する、メディカルアロマ × リハビリ《MART》 で学んでみませんか!?

MART5期の受付は以下に開始しておりますので、どうぞご参考にしてください。

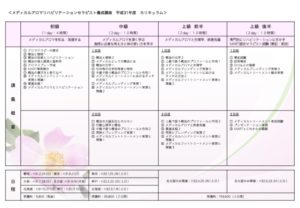

・初級編:『メディカルアロマに触れる・実感する』

2019年開催

静岡:2/24(日)、東京:6/2(日) 、大阪:7/28(日)

名古屋:9/16(月祝)、北海道:10/27(日)、神戸:11/10(日)

お申し込みを開始しました!

>> 詳細を見る

・中級編:『メディカルアロマをより深く知る・生理学を学ぶ』

2020年開催

東京:1/25-26(土日)、神戸:2/22-23(土日) 、北海道:3/7-8(土日)

お申し込みを開始しました!

>> 詳細を見る

・上級編: 『メディカルアロマをより応用的・実践的に学ぶ』

2020年開催

名古屋のみ開催:前半4/25-26(土日) 、後半5/23-24(土日)

お申し込みを開始しました!

>> 詳細を見る

お友達や同僚など、メディカルアロマに興味を持っていらっしゃる方はおりませんか?

もしそんなお知り合いがおりましたら、ぜひこちらの無料メール講座をご紹介ください♪

初心者の方でもお気軽に読める内容となっております^^

”医療やリハビリに 信頼できるアロマテラピーを”

Copyright(C)2011 国際統合リハビリテーショ ン協会 Allrights reserved